Pressemitteilung

Fürth, den 28. Oktober 2025

Einkommensindikatoren für bayerische Kreise auf Basis des Mikrozensus

Experimentelle Statistik zu Einkommensverteilung und Armut erstmals veröffentlicht

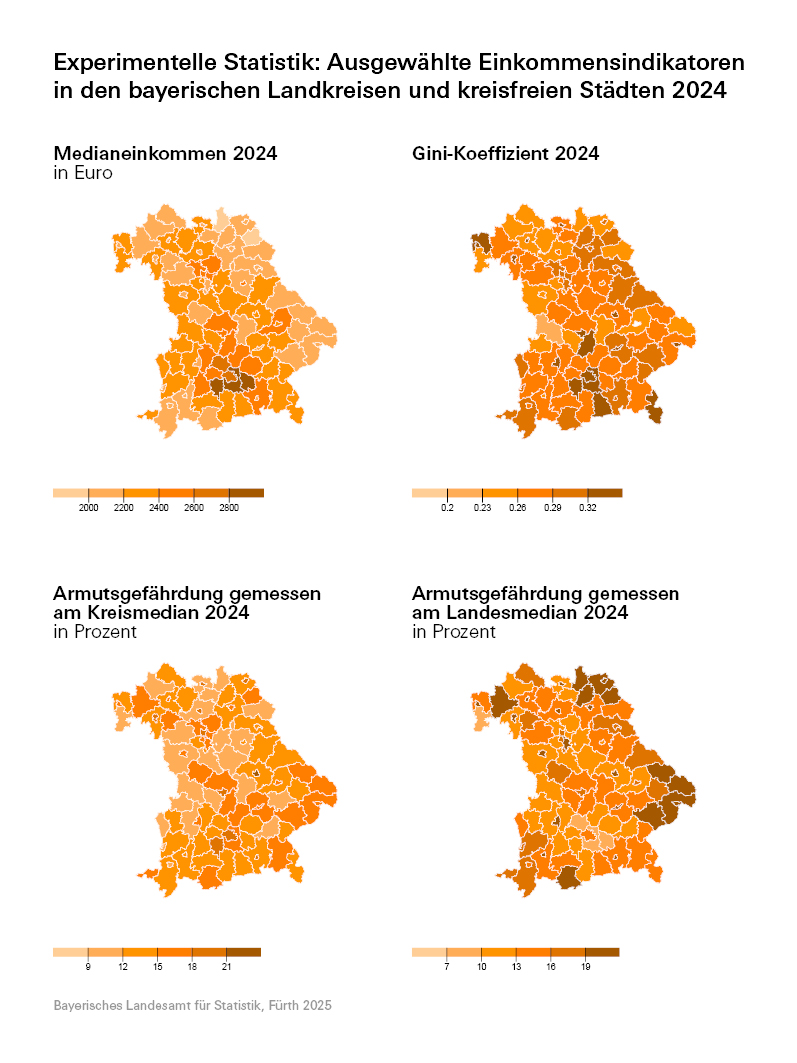

Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlicht erstmals eine experimentelle Statistik zu Einkommensindikatoren für die bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte anhand der Ergebnisse des Mikrozensus. Insgesamt stehen zwölf Indikatoren zur Verfügung, darunter Mittelwert und Median, Armutsgefährdungsquoten sowie der Gini-Koeffizient. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in der Einkommensverteilung in Bayern: Neben einer Konzentration hoher Einkommen im Münchner Umland, wird in den bayerischen Städten eine höhere Einkommensungleichheit als in den umliegenden Landkreisen ermittelt. Der Artikel im Statistik Magazin „Bayern in Zahlen“, beleuchtet ausführlich Methodik und Ergebnisse zum Schätzverfahren und zur Vorgehensweise.

Fürth. Mit einer experimentellen Methode schätzen die Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamts für Statistik erstmals Einkommensindikatoren auf Basis der Ergebnisse des Mikrozensus bis zur bayerischen Kreisebene. Neben Indikatoren wie dem Mittelwert und verschiedenen Quantilen wurden auch Armutsgefährdungsquoten und -lücken, Gini-Koeffizienten sowie die S80/S20-Verhältnisse ermittelt.[1] Alle Indikatoren beruhen dabei auf dem Nettoäquivalenzeinkommen, in das die Haushaltsgröße über entsprechende Gewichtungen berücksichtigt wird.

Deutliche regionale Unterschiede in den Einkommen Bayerns

Die Ergebnisse zeigen deutliche regionale Unterschiede der Einkommenshöhe in Bayern. So ist in den betrachteten Jahren von 2021 bis 2024 beim mittleren Einkommen ein Süd-Nord-Gefälle zu beobachten. Mit einem Durchschnittseinkommen von über 3 500 Euro werden im Jahr 2024 die höchsten Werte für die Landkreise München und Starnberg ermittelt. Eine Alternative zum Durchschnittseinkommen ist das Medianeinkommen, das die Mitte der Einkommensverteilung angibt, wenn alle Einkommen sortiert und abgezählt werden (50-Prozent-Quantil). Die Hälfte der Bevölkerung hat also ein Einkommen oberhalb, die andere Hälfte ein Einkommen unterhalb des Medians, in Bayern 2 326 Euro. Die Werte reichen von unter 2 000 Euro in den Landkreisen Kronach und Wunsiedel im Fichtelgebirge bis über 2 800 Euro in den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg. Betrachtet man Städte mit deren umliegenden Landkreisen, beispielsweise Passau, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, so liegen die Einkommen in den Städten in der Regel niedriger – ein Zeichen dafür, dass Gutverdienende häufig im Umland der Städte leben.

Höhere Einkommensungleichheit in den bayerischen Städten

Die Gini-Koeffizienten und die S80/S20-Verhältnisse messen die Einkommensungleichheit innerhalb der Kreise. Der Gini-Koeffizient kann Werte zwischen 0 (vollkommene Gleichverteilung – alle haben gleich viel) und 1 (vollkommene Konzentration – einer hat alles) annehmen und liegt in Bayern im Schnitt in den betrachteten Jahren bei 0,30. In einigen Städten, darunter beispielsweise Würzburg, Schweinfurt, München, Regensburg und Passau zeigt der Gini-Koeffizient eine höhere Ungleichheit als in den umliegenden Landkreisen. Auch die Einkommensspreizung, gemessen mit dem Verhältnis zwischen dem 80- und 20-Prozent Quantil (S80/S20-Verhältnis), bestätigt die höhere Ungleichheit der Einkommen in den kreisfreien Städten.

Niedrige Einkommen am häufigsten in den kreisfreien Städten

Die Armutsgefährdungsquote oder Niedrigeinkommensquote gibt den Anteil der Personen mit einem Einkommen unterhalb einer definierten Armutsgefährdungsschwelle an. Als Schwelle, unter der Einkommen als niedrig bewertet werden, wird in der Regel auf 60 Prozent des Medianeinkommens in der untersuchten Region gesetzt. Diese Schwelle kann entweder an den Einkommensverhältnissen der jeweiligen Region bzw. des Kreises (Kreismedian), am gesamtbayerischen Landesmedian oder am Bundesmedian gemessen werden. So haben im Vergleich zum Landesmedian in den Landkreisen Wunsiedel im Fichtelgebirge, Garmisch-Partenkirchen, Regen und Hof über 20 Prozent der Bevölkerung ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Aufgrund des generell niedrigeren Einkommensniveaus in diesen Kreisen liegt die Armutsgefährdungsquote gemessen am Kreismedian jedoch nur bei 15 bis

17 Prozent. Die höchsten Anteile niedriger Einkommen werden sowohl im Vergleich zum Landes- als auch im Vergleich zu den regionalen Medianen in den kreisfreien Städten ermittelt. Die Armutsgefährdung (gemessen am Kreismedian) in den kreisfreien Städten reicht dabei von unter 12 Prozent in Kempten, Memmingen und Kaufbeuren bis über 20 Prozent in Würzburg und Regensburg. Mit einem Anteil unter zehn Prozent gemessen am Kreismedian werden im Jahr 2024 in den Landkreisen Bad Kissingen, Miltenberg, Coburg und Lichtenfels hingegen die geringsten Armutsgefährdungsquoten ermittelt.

Experimentelle Statistik ermöglicht alternative Auswertungsmöglichkeiten

Zur Berechnung der Einkommensindikatoren in regionaler Tiefe kam eine experimentelle Methode zum Einsatz, welche in der amtlichen Statistik bisher noch nicht flächendeckend verwendet wird und alternative Auswertungsmöglichkeiten bietet. Der Algorithmus „Iterative Kernel Density Estimation“ nach Walter et al. (2022) erlaubt dabei die Schätzung verschiedener Indikatoren, auch wenn die zugrundeliegenden Einkommensdaten nur klassiert vorliegen. Neben den Punktschätzern wurden zudem die relativen Standardfehler berechnet, sodass die Schätzunsicherheit überprüft werden konnte. Insgesamt zeigte sich dabei eine sehr hohe Schätzgenauigkeit. Die Werte einiger Indikatoren mussten lediglich für wenige Kreise gesperrt werden.

Mehr Details zur experimentellen Methodik können in der aktuellen Oktober-Ausgabe 2025 von „Bayern in Zahlen“ nachgelesen werden.

[1] Siehe Hinweise für ausführliche Erklärungen

Hinweise:

Mehr Ergebnisse und Hintergrundinformationen enthält der Statistische Beitrag Nr. 558: “Einkommensindikatoren für die bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte – Ergebnisse aus der experimentellen Statistik auf Basis des Mikrozensus“. Download als pdf und xlsx unter: www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html

Allgemeines zum Mikrozensus

Diese Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus, einer seit 1957 gesetzlich verpflichtenden, repräsentativen Befragung von Haushalten in Deutschland. Jährlich wird rund ein Prozent der Bevölkerung zum Mikrozensus befragt. Rechtliche Grundlage der Erhebung ist das Mikrozensusgesetz (MZG).

Durch die Auskünfte der Befragten liegen belastbare statistische Daten zur Struktur sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung vor. Die Ergebnisse des Mikrozensus dienen als Grundlage für politische Planungen und Entscheidungen, stehen aber auch der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Presse und interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Die amtliche Hauptdatenquelle der Armutsberichterstattung auf Bundesebene ist die Erhebung MZ-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Diese Erhebung ist seit 2020 als Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert und liefert eine detailliertere und genauere Abfrage von Einkommen und Einkommensbestandteilen. Aufgrund der kleineren Stichprobe sind mit MZ-SILC keine regional tief gegliederten Daten verfügbar.

Äquivalenzeinkommen:

Beim Äquivalenzeinkommen bzw. Nettoäquivalenzeinkommen handelt es sich um ein personen- und bedarfsgewichtetes Haushaltseinkommen, mit dem das Einkommensniveau von Haushaltskonstellationen, die nach der Anzahl und dem Alter der Haushaltsmitglieder variieren, vergleichbar gemacht werden können. Im Gegensatz zur Berechnung eines Pro-Kopf-Einkommens geht die Bedarfsgewichtung von Synergieeffekten des gemeinsamen Wirtschaftens bei Mehrpersonenhaushalten aus und wird deshalb höher angesetzt. In diesem Bericht basiert das Äquivalenzeinkommen auf der neuen OECD-Skala, nach der die erste Person mit dem Faktor 1, weitere Haushaltsmitglieder ab einem Alter von 14 Jahren mit

0,5 und Kinder unter 14 Jahren mit 0,3 gewichtet werden. Bei einer fünfköpfigen Familie bestehend aus zwei Erwachsenen, einem Kind über und zwei Kindern unter 14 Jahren ergibt sich ein Bedarfsgewicht von 1 + 2*0,5 + 2*0,3 = 2,6. Bei einem Haushaltsnettoeinkommen von 3 000 € resultiert daraus folgendes Nettoäquivalenzeinkommen (pro Haushaltsmitglied):

3000 / (1 + 2*0,5 + 2*0,3) = 1153,80 €.

Armutsgefährdungsquote

Die sog. Armutsgefährdungsquote bzw. Einkommensarmutsgefährdungsquote oder auch Niedrigeinkommensquote gibt den Anteil von Personen mit einem Nettoäquivalenzeinkommen (vgl. Äquivalenzeinkommen) unterhalb der sog. Armutsgefährdungsschwelle an. Gemäß EU-Standard wird diese Schwelle bei 60 % des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens festgesetzt. Indem sie auf einen gesellschaftlichen Mittelwert Bezug nimmt, beschreibt die so definierte Schwelle eine „relative Einkommensarmutsgefährdung“. In dieser Veröffentlichung werden sowohl Armutsgefährdungsquoten anhand des Landes- als auch anhand des Kreismedians bzw. Regierungsbezirksmedians ausgewiesen.

Gini-Koeffizient

Auf Einkommensdaten angewendet zeigt der Gini-Koeffizient, wie gleich oder ungleich Einkommen verteilt sind. Bei der Berechnung hier wird die Ungleichheit in der Einkommensverteilung auf Basis aller individuellen Nettoäquivalenzeinkommen ermittelt. Der Gini-Koeffizient kann Werte zwischen 0 (absolute Gleichverteilung auf alle Personen) und

1 (absolute Konzentration auf eine Person) annehmen. Je näher der Wert an 1 liegt, desto größer ist die Ungleichheit in der Einkommensverteilung.

Medianeinkommen und Mittelwert

Das durchschnittliche Einkommen in der Bevölkerung wird in der Regel durch das Medianeinkommen (50-Prozent Quantil) oder durch den Mittelwert dargestellt. Bei der Ermittlung des Medianeinkommens werden die Einkommen der Personen der Höhe nach angeordnet. Das Medianeinkommen repräsentiert hierbei den Einkommensbetrag, der die Bevölkerung in zwei Hälften teilt: Die untere Hälfte der Bevölkerung hat weniger als das Medianeinkommen zur Verfügung; die obere Hälfte verfügt über mehr als das Medianeinkommen. Bei der Ermittlung des Mittelwerts (arithmetisches Mittel, Durchschnitt) wird die Summe der Einkommen von allen Personen gebildet. Diese Summe wird anschließend durch die Anzahl der Personen geteilt.

S80/S20-Verhältnis

Das S80/S20-Verhältnis ist ein Maß für die Ungleichheit der Einkommensverteilung. Es wird berechnet als das Verhältnis des Gesamteinkommens der 20 Prozent der Bevölkerung mit dem höchsten Einkommen (dem obersten Quintil) und dem Einkommen der 20 Prozent der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen (dem untersten Quintil).